�L�����t�B�����A������

�t�B�����A�ǂ̓t�B�����A�i�����FDirofilaria immitis�j���������邱�Ƃɂ���ċN���܂��B���̕a�C�Ǝv��ꂪ���ł����A�t�B�����A�͔L�ɂ��������ĔL�̃t�B�����A�ǂ������N�����Ă��܂��܂��B

�L10�C��1�C�Ɋ������Ă����ƌ����Ă��āA�L�̃t�B�����A�\�h��3�N���Ă��Ȃ������Ƃ���ƁA�O�����i���O����j����Ă���Ȃ�90���̔L���t�B�����A�Ɋ������Ă���ƍl���ĊԈႢ����܂���B

�����L���t�B�����A�Ɋ������Ă��܂����Ȃ�A������5�`6�N�ƒZ���Ȃ��Ă��܂��܂��B���Ɣ�ׂ�ƔL�̐S���͏������̂ŁA�t�B�����A�Ɋ������Ă��܂��ƏǏd�lj�����X���ɂ���܂��B

�t�B�����A�́A�Ⴊ�t�B�����A�Ɋ������������̋z�������邱�Ƃɂ���ă~�N���t�B�����A�imf �F L1�c���j����̑̓��ɓ���܂��B

�~�N���t�B�����A�͉�̑̓��� L1�c�� �� L2�c�� �� L3�c���ւƐ������A�Ⴊ�ʂȓ����̋z�������邱�Ƃɂ���āAL3�c�������̓����̑̓��ɓ���܂��B

���̌�A�牺�g�D��ؓ����� L3�c�� �� L4�c�� �� L5�c���܂Ŕ��炷��ƁA�S���̉E�S�[�Ɣx�����Ɉڍs���Ċ������ƂȂ�܂��B

���悾�ƔL�̃t�B�����A�����ǂɂ��ĊȒP�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł��܂���B

�L�͉�Ɏh����Ă����v�H

�u�L����Ɏh������������ǁE�E�E�A���Ԃ���v�ł��傤�v

�Ȃ�Ďv���Ă��܂��H

�L�̃t�B�����A�ǂ͌��̃t�B�����A�ǂقǃ��W���[�ȕa�C�ł͂���܂��A�L���t�B�����A�Ɋ������t�B�����A�ǂǂ���\�������邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B���O����̊O�L�͒��Ɏh�����@��������A�t�B�����A�Ɋ�������@��������Ă��܂��B

�����Ȃ̂ɔL�Ɋ����B�s�v�c�ȋC�����邩������܂���ˁB�ǂ�����ĔL�Ƀt�B�����A����������̂ł��傤���B���͔L���t�B�����A�Ɋ������錴���Ɗ����̂����݂͌��̃t�B�����A�Ɠ����Ȃ�ł��B

��́��́��ƈ���ċz�������邱�Ƃ͂���܂��A���͗��B�����邽�߂ɕK�v�ȃ^���p�N���邽�߁A�M���ނⒹ�ނ���z�����܂��B

�����z���ۂɐj��畆��˂��h���A�z����e�Ղɂ��邽�߁A�^���p�N���ȂǗl�X�Ȑ��������������܂��t���z�����铮���ɒ������܂��B���̌�z�����n�߂܂����A���������������t���A�����M�[�����������N�����̂��y�݂��܂��B

�@�@

�@�@

�L����̋z�������ΏۂƂȂ�̂ł��B

��тɕ����Ă���̂ʼnႪ�h���ӏ������肳��Ă��܂������ł����A�ʐ^�̂悤�ɁA�т��[���Ȃ��Ƃ��납��z������Ă��܂��܂��B�L����Ɏh���ꂽ�Ƃ��Ă��A�z�������Ⴊ�t�B�����A�ǂ̌����ƂȂ�~�N���t�B�����A�������Ă��Ȃ�����L�͊������邱�Ƃ������A�����h���ꂽ�ӏ����y�������ɏI����ł��傤�B

������ƌ����Ĉ��S�͂ł��܂���B

�t�B�����A�Ɋ������Ă��錢��L���ǂ����ɂ���ƁA���̌����z����������݂��邱�ƂɂȂ�܂����A���̉Ⴊ�ǂ�������ŗ��邩���킩��܂���B

���O���炳��Ă���L��O�ɏo��@��̑����L�قlj�ɋz�������@��͑����Ȃ�܂����A�����Ŏ��炳��Ă���L�ł����Ă��t�B�����A�Ɋ�������\���͏\���ɂ���܂��B

�L�̃t�B�����A�͌����ǂ̌�����L�Ɋ�������́H

�L�̃t�B�����A�́A�t�B�����A�Ɋ����������������͔L�̌����z������ɋz������邱�Ƃɂ���Ċ������܂��B

�t�B�����A�̈��ł��錢���𒎂́A�����Ȃ�̒���12�`30�������锒���ג������ŁA�t�B�����A�̗c���ł���~�N���t�B�����A�Gmf�iL3�c���j��ۗL������i�g�E�S�E���u�J�A�R�K�^�A�J�C�G�J�A�q�g�X�W�V�}�J�Ȃǁj���L�̋z�������邱�ƂŊ������܂��B

�t�B�����A�̗c���i�~�N���t�B�����A�j��5�i�K�iL1 �� L2 �� L3 �� L4 �� L5�j�̔���ߒ����o�Đ����ƂȂ�܂����A

�t�B�����A�����ɂȂ邽�߂ɂ́A�}��҂ƂȂ��̑̓���2�T�Ԓ��x�����ĒE��E�������AL1���犴���c���ł���L3�ƂȂ�K�v������܂��B

���̃t�B�����A�������h��ł��錢��L�̑̓��ŗY�ƌ������ƁA�~�N���t�B�����A�ƌĂ��L1�c�������t���ɎY�ݏo���܂��B�����~�N���t�B�����A�iL1�c���j�͌���L�̑̓��ł͐����ł��Ȃ��̂ŁA���t��������ĉ�ɋz����̂�҂��܂��B

��ɋz��ꂽ�~�N���t�B�����A�iL1�c���j�͉�̑̓��œ�x�E�炵��L3�c���ւƐ������A���̉Ⴊ���̔L���h�����ƂŁA�h���ꂽ�L�̓~�N���t�B�����A�iL3�c���j�Ɋ������܂��B

�L�̑̓��ɐN�������~�N���t�B�����A�iL3�c���j�͔牺�g�D��ؓ��̒���2�`3���������� L5�c���ւƐ������A�ŏI�I�ɂ͔x������S���̉E�S�n�Ɉڍs���Ċ��܂��B�����ł���ɐ����𑱂���3�`4������ɐ����ƂȂ�܂��B

�����������������ƁA�����ƕ�����₷�����Ǝv���܂��B

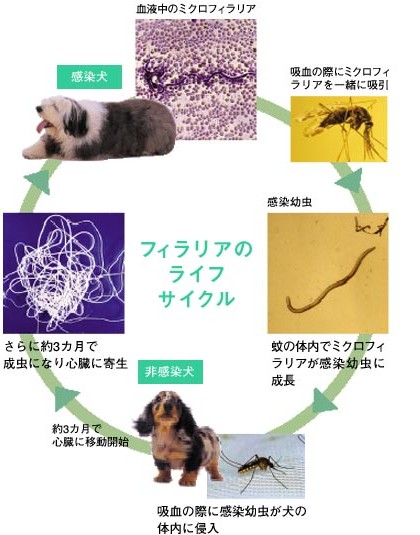

�t�B�����A�̃��C�t�T�C�N���i�����j

�P�F�t�B�����A�Ɋ����������̑̓��ŁA�t�B�����A�̐������~�N���t�B�����A�iL1�c���j���Y�݁A�~�N���t�B�����A�iL1�c���j�����̌��Ǔ��V����悤�ɂȂ�B

�Q�F�Ⴊ�t�B�����A�Ɋ������������z������ƁA���̌��Ǔ��ɂ����~�N���t�B�����A�iL1�c���j����̑̓��ɐN������B

�R�F�~�N���t�B�����A�iL1�c���j�͉�̑̓���10���`14���Ő����E���炵�AL2�c�����o�Ċ����\�͂������������c���iL3�c���j�ƂȂ�B

�S�F�~�N���t�B�����A�iL3�c���j�͉�̌����ֈڍs���A���̋z���܂őҋ@����B�z���ɂ���đ��t�Ƌ��Ƀt�B�����A�������̔L�̑̓��֓���B

�T�F�L�̑̓��ɓ������~�N���t�B�����A�iL3�c���j�́A�牺�g�D��ؓ����Ő�����������L4�c�����o��L5�c���ƂȂ�A�A���Ǔ��ɓ���B

�U�F�~�N���t�B�����A�iL5�c���j�͐S����x�����ֈړ����A�����֊��ăt�B�����A�����ƂȂ�A���͗Y�ƌ�������ă~�N���t�B�����A�iL1�c���j���Y������B

�t�B�����A�����͏�L 1 �` 6���J��Ԃ��܂��B

�L�Ƀt�B�����A��������ǂ�ȏǏo��́H

�L�̃t�B�����A�ǂŌ�����͎̂��̂悤�ȏǏ�ł��B

�P�@�@�@�ċz����@�@�@�H�~�s�U�@�@�@�̏d�����@�@�@���_

���₷���@�@�@�����@�@�@�q�f�@�@�@�����@�@�@�p��

�n���@�@�@���������@�@�@���A�@�@�@�ˑR���@�@�@�z��

�����nj�Q�iVCS�Gvena caval syndrome�j

�F��ȏǏ���܂���ˁB

���̂悤�ɓ����I�ȏǏo���A�t�B�����A�Ɋ������Ă��Ă��Ǐ�̏o�Ȃ��L�����܂����A�L�̓t�B�����A�̖{���̏h��ł͂Ȃ��̂Ō��ƈႢ�킸����C�̃t�B�����A�̊ł��v���I�ȉe�����o�邱�Ƃ�����܂��B

�L�͐S���Ɋ������t�B�����A�������A�Ǝ��̖Ɖu��p�ŎE���Ă��܂��A���̎��[�����ǂɋl�܂��Ă��܂��A�������͎��[����o���L�Q�����ɂ���Č������A�����M�[�����i�A�i�t�B���L�V�\�E�V���b�N�j���N�������Ƃɂ�����ˑR�����܂��B

�L�̃t�B�����A�ǂ͐f�f������̂ł��B

�P��ċz����Ȃǂ̌ċz��ǏƁA�b����A�����M�[���C�ǎx���ƌ�f����邱�Ƃ�����܂��B�L�̃t�B�����A�ǂ͑��̕a�C�Ƌ�ʂ��h���̂������Ȃ�ł��B

�܂��A���̏ꍇ�̓t�B�����A�Ɋ������Ă��Ǐ����̂͑����͐��N��ł����A�L�̏ꍇ�̓t�B�����A�Ɋ������ĐS���Ɋ��n�߂�Ƃ����ɏ�Ԃ������Ȃ�܂��B

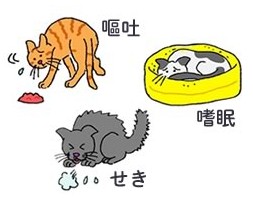

�t�B�����A�Ɋ��������L�̏Ǐ�

��������

�t�B�����A�Ɋ������Ă���3�`4�������́A�t�B�����A���x�����ɓ��B���������̏Ǐ�́A�x�����Ɋ���t�B�����A���̂�t�B�����A�̕��啨�ɂ���Č��ǂ�x�����ɉ��ǂ��N���邱�ƂŐ����܂��B

���������̏Ǐ�Ƃ��āA�P���ċz�����ȂǁuHARD�GHeartworm Associated Respiratory Disease�����������ċz�펾���v�ƌĂ�閝���̌ċz��Ǐ����ق��A�q�f�������������邱�Ƃ�����܂��B

���������̏Ǐ�Ƃ��āA�P���ċz�����ȂǁuHARD�GHeartworm Associated Respiratory Disease�����������ċz�펾���v�ƌĂ�閝���̌ċz��Ǐ����ق��A�q�f�������������邱�Ƃ�����܂��B

���������Ă���ƊP�̂ق��ɁA�H�~�ቺ��n���i�����Ă��邱�Ƃ������Ȃ�j�A�̏d�̌����Ƃ������Ǐ����L�����܂����A�ڗ������Ǐ�̌����Ȃ����Ǐ�̔L�����܂��B

�������

����������t�B�����A�̐��������ł��鎞���ŁA���Ŏ����Ƃ������܂��B���Ȃ݂ɁA�t�B�����A�����̎�����5�N�O��ł��B

���ǂ���Δ��ɏd���A�}���ɔx��Q���i��œˑR�������P�[�X������܂��B

�d���Ǐ�́A�x�����Ŏ��ł����t�B�����A�̒��̂ɑ��āA�L�̑̂��}���ȃA�����M�[�����i�A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�j���N������A���ł����t�B�����A�̒��̂��x�����ɋl�܂����肷�邱�ƂŔ������܂��B

���̌��ʂƂ��āA�x�����ɉ��ǂ�ǐ��ǂ��N����A���̑������}���x��Q�Ɉڍs���āA�ˑR�̌ċz����⋕�E�ɂ��ˑR���������Ă��܂��܂��B�Ȃ��A���̏Ǐ�͂������P�C�̃t�B�����A�ɑ��Ă���������\��������܂��B

�}����

�}�����́A�z���⎸�_�Ȃ����_�o�Ǐ����\���ق��}���ȐH�~�s�U�A�ċz����A�����ቺ�A�S�������A�n���A�S�s�S�A���A�A�̐t�@�\��Q�A�E�S�̐S�G���A�d�퐫���Ǔ��ÌŁGDIC�A�����ƌ������}���t�B�����A���������܂��B

�}���t�B�����A�ǂ͌��Ö��nj�Q�iVCS�Gvena caval syndrome�j�ƌĂ�閝���t�B�����A�ǂɕ�������d�ĂȎ����ł��B�t�B�����A���{���̊��ʂł���E�S��������Ö��Ƃ����������ǂɈړ�������ԂŁA�����������ˑR����Ă��܂��B

�}�Ɍċz���ꂵ���Ȃ藧�ĂȂ��Ȃ�����A�Ԍ������j��邽�ߌ��F�f�A�Ƃ������C���̂悤�ȐԂ��A���o�܂��B�u�b�r�Ɋׂ�Ƒ����L�ł͐����ԂŎ��S���܂��B

�L�̃t�B�����A�����Ɗ����̐f�f���@�́H

�t�B�����A�i�����j�̖{���̏h��̓C�k�ȓ����ł��B

�L�͏h��ł͂Ȃ��̂ŁA�t�B�����A���������Ă��܂��Ă��A�t�B�����A�̊������Ȃ�������A�t�B�����A�c�����������ɂ���������A�t�B�����A�������~�N���t�B�����A���Y�܂Ȃ�����������܂��B

�Ȃ̂ŁA�t�B�����A�������s���Ă����o�����Ⴍ�Đf�f������̂ł��B

�L�̃t�B�����A�������|���̂́A���������C�̃t�B�����A���������Ƃɂ���āA�L���ˑR�������肷�邱�Ƃ����邩��ł��B

���̏ꍇ�A�t�B�����A�ɂƂ��Ă̖{���̏h��ł����猢�ɑ������܂����A���t���ɂ̓~�N���t�B�����A���Y�ݏo����܂�����A�t�B�����A�\�h��𓊗^����O�ɂ͕K���t�B�����A���������܂��B

�L�̏ꍇ�́A�t�B�����A�Ɋ������Ă��t�B�����A�̊������Ȃ��A�R�������⌌�t���̃~�N���t�B�������������Ă����m�����ł��B

�L�Ƀt�B�����A�\�h��𓊗^����O�̃t�B�����A�����͕K�{�ł͂���܂���B

�t�B�����A�����������Ƃ��āA�������ʂ��A���ł������Ƃ��Ă��A�K�������t�B�����A�Ɋ������Ă��Ȃ��Ƃ͌�����܂���B

����ł��A�L�̃t�B�����A����������Ȃ�A���t��������g�Q���A�G�R�[������g�ݍ��킹��Ȃǂ����Ē��ׂ邵������܂����B

�������A����ł���͂茟�o���͒Ⴂ�ł��B

���t����

�t�B�����A�R������

�R���ƂȂ鎓�̃t�B�����A�����̕��啨�ɔ������܂��B

�����n�̃t�B�����A���ƕ��啨�̗ʂ����Ȃ��̂ōR�������ł͌��o���ł��܂���B�Y�̃t�B�����A�݂̂̊ł�������A�~�N���t�B�����A�݂̂̊ł���ꍇ�͌������ʂ��A���ƂȂ�܂��B

�~�N���t�B�����A����

�̎悵�����t���X���C�h�K���X�ɔ����L���A�������Ō��t���̃~�N���t�B�����A�T���܂��B�L�̓t�B�����A�Ɋ������Ă��Ă��A���t���Ƀ~�N���t�B�����A���o�Ă��邱�Ƃ��܂�ł��邽�߁A���o���͂ƂĂ��Ⴂ�ł��B

�R�̌���

�̓��ɐN�����Ă����t�B�����A�̒��̂ɑ���R�̉��ׂ܂��B

�R�̉��������ƃt�B�����A�ɑ���R�̂������������Ă���ƌ����܂��B�R�������Ɣ�ׂ�ƌ��o���͍����̂ł����AL4����̃t�B�����A�c���A�����n���A�t�B�����A�����̂�����̊����ɂ��R�̉����㏸����̂ŁA�t�B�����A�̐�����L���Ă��Ȃ��Ă����o���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B

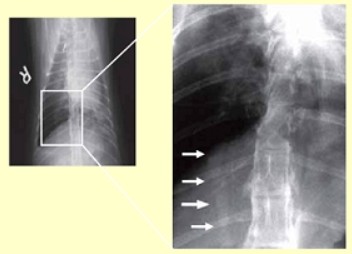

X���B�e

�����g�Q�����B���Ă��t�B�����A�������邱�Ƃ͂ł��܂���B

�L���t�B�����A�Ɋ�������Ɣx��C�ǎx�ɏ�Q���N����̂ŁA�y���P�����炭�����ƌ������Ǐ����܂��B

�t�B�����Ō�����x��C�ǎx�A�x�����̑������A�t�B�����A�Ɋ������Ă���\��������̂��ȁH�Ƃ������f�ޗ��ƂȂ�܂����A�x���A�C�ǎx����C�ǎx�b���ƌ�f����邱�Ƃ��悭����܂��B

�摜���p���F�A�C�r�[�y�b�g�N���j�b�N

�L���t�B�����A�Ɋ��������玡�Ö@�͂���́H

�L�̃t�B�����A�ǂɊm���Ȏ��Ö@�͊m������Ă��܂���

�����I�Ȏ��Õ��@�͑ΏǗÖ@�ł��B

�L�̏ꍇ�ł̓t�B�����A�������쏜���邱�Ƃ͓���A�����쏜��̈��S�����\���ł͂���܂���B�t�B�����A������̓��ŋ쒎���Ă��܂��ƁA���̎r�[�����ׂ��l�܂点�h��������ɂ����点��댯��������̂ŁA�쏜������́A�t�B�����A�̊ɂ�鉊�ǂ�P��}���邽�߁A�X�e���C�h�܂�C�ǎx�g���܂̓��^�Ƃ������ΏǗÖ@�����S�ɍs���܂��B

�ΏǗÖ@

�ΏǗÖ@���Ǐ�ɑ��鎡���ŁA���ǂ�P��}���܂��B�L�ɊP�Ȃǂ��݂���ꍇ�͋��S�܁A���A�܁A�~���܂Ȃǂ𓊖܂����A������̖�܂̓t�B�����A�������Ă��p�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��P�[�X�������ł��B

�L���d�x�̃t�B�����A�ǂɜ���Ă���ꍇ�́A�t�B�����A�̋쒎�ɐ������Ă��S�s�S���c���Ă��܂��܂��B�܂��A�x�̌��ǂ̎֍s�Ɖ��ǂ���P�������Ȃ��L�������ł��B�L�̃t�B�����A�͗\�h���ȒP�ł��锽�ʁA���Â����Ȃ�ʓ|�Ȃ�ł��B

�쒎��̓��^

�쒎��𓊗^���ăt�B�����A�̐������쏜����ƁA�L�Ɋ��Ă���t�B�����A�̐���L�̏�Ԃɂ���Ă��A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�Ȃǂ̍����ǂ��o�邱�Ƃ������̂ŁA�쒎��̓��^�ɂ�鎡�Â͔L�ł͂��܂�s���܂���B

�쒎��̓��^�ɂ���ċ쏜���ꂽ�A�S�����Ɋ��Ă����t�B�����A�͑̊O�֔r�o����邱�ƂȂ����Ǔ��V����̂ŁA���������ǂɋl�܂��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

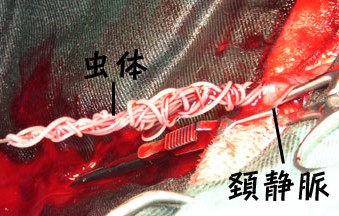

�O�Ȏ�p�Ńt�B�����A�̏���

�O�Ȏ�p�Ńt�B�����A������������@���O�ȓI�Ö@�Ƃ����A�������Ö��nj�Q�Ɋׂ����ꍇ�ɓK������܂��B�t�B�����A�����̓E�o��p���s���܂����A�L�̑̂ɕ��S�������Ă��܂��܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�摜���p�F�ɂق�܂����a�@

�t�B�����A�\�h�͔L�ɂ��Ȃ��Ă����v�H

�u�L�p�̃t�B�����A�̗\�h�ڎ�͂���́H�v

�u�L�̃t�B�����A���N�`���͖����łK�v������H�v

�L�Ƀt�B�����A�\�h���������ƍl���Ă���l�͂����ȋ^������������Ǝv���܂��B

���_����\���܂��ƁA�t�B�����A���N�`���͂���܂���B

�܂��A���̃t�B�����A�\�h���˂Ƃ����̂͂���܂����A�L�p�̃t�B�����A���˂͂���܂���B���̂Ƃ���A�L�̃t�B�����A���m���ɗ\�h����Ȃ��̓��^�ƂȂ�܂��B

�u�ʂɃt�B�����A�̖���g��Ȃ��Ă��A��Ɏh����Ȃ��悤�ɂ�����������̘b�ł́H�v

�Ǝv���Ă��܂������ł����A��������⒎�����X�v���[�����̎g�p�ł́A100���m���ɉ���t���Ȃ��Ƃ͌�����܂���B�����璎���������Ă��Ă��A���̊Ԃɂ���Ɏh����Ă������Ă��Ƃ�����܂�����ˁB

�u�����Ă���L�͉��O�֏o�������Ƃ�����������v�Ȃ̂ł́H�v�Ƃ̐������肻���ł����A�Ƃ̒��ɉႪ�����Ă��邱�Ƃ��\���ɍl�����܂��̂ŁA�����̒��ɂ��邩��ƌ����āA��Ɏh����Ȃ����Ƃ͂���܂���B

�L�̃t�B�����A�����͔��Ɍ����ɂ����A�����������ɂ͎�x���Ȃ�ł��B

�L���Ȏ��Ö@������܂��A������̋쒎���댯�����荂���ėL���ł͂Ȃ��̂œ���̂ł��B�t�B�����A�Ɋ������Ă��܂����L�̎��Â͑ΏǗÖ@���炢�����ł��܂���B

�����A�L�̃t�B�����A�����𑁊��ɔ������邱�Ƃ��o���A���Âɏ�肭���������Ƃ��Ă��A�L��1�N�������ł��Ȃ������ł��B

�ƂȂ�ƁA��͂���ԗL���Ȃ̂͗\�h�Ȃ�ł��ˁB

�t�B�����A�\�h��͌��Ɉ�x�̓��^�����ł�����A�\�h��𓊗^���Y�ꂽ�A���^�̊Ԋu�����Ȃ�Ă��܂������Ă��Ƃ����������A�m���Ƀt�B�����A�c�����쏜���Ă���܂��B

�L�̃t�B�����A�\�h�͉���������n�߂�́H

�L�̃t�B�����A�\�h����̊������n�܂�t�`���Ă����A�Ⴊ�����Ȃ��Ȃ鎞����1�J����܂łŁA���Ȃ��Ƃ�12���܂��\�h����K�v������܂����A��̊������Ԃ͒n��ɂ���Ĉ���Ă��܂�����A������Ԃ�����Ă��܂��B

�����A���łɃt�B�����A�Ɋ������Ă���L�ɗ\�h��𓊗^�����ꍇ�A�d��ȕ���p���o�Ă��܂��܂��B�ꍇ�ɂ���Ă͎��S���Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�t�B�����A�̗\�h��ƌ����Ă��A�t�B�����A��͌��t���ɑ��݂���~�N���t�B�����A����������O�ɋ쏜����쒎���Ȃ̂ł��B

�Ȃ̂ŁA�t�B�����A�\�h��̓��^���I�����Ă����Ɏh����Ă��܂��ƁA�t�B�����A�̊����͐������܂��B

�u�Ⴊ���Ȃ��Ȃ���������v���낤�v�ƁA10���̎n�ߍ��ȂǑ��X�ɓ�����I�����Ă��܂��ƁA�L���t�B�����A�Ɋ�������̂Œ��ӂ��܂��傤�B

�L�̃t�B�����A��̓X�|�b�g�^�C�v��6���

�L�̃t�B�����A�\�h��Ƃ����A��Ԃ́u���{�����[�V�����v�A�u�X�g�����O�z�[���h�v�A�u�X�g�����O�z�[���h�v���X�v�A�u�A�h�{�P�[�g�v�A�u�u���[�h���C���v�ł���ˁB

�o���^�C�v�̈�ۂ������t�B�����A�\�h��ł����A�o�瓊�^�ł����͂���5��ނƃW�F�l���b�N�́u�Z���t�H���e�v�ŁA�L�̌o����́u�~���v���]���v�݂̂ƂȂ��Ă��܂��B

�L�̃t�B�����A�\�h��y��ԕi�z

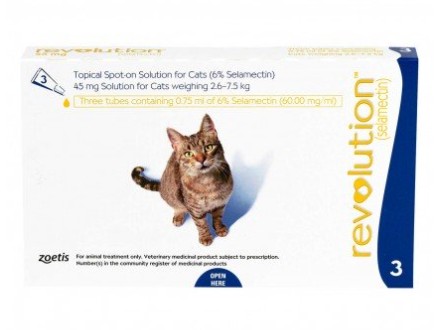

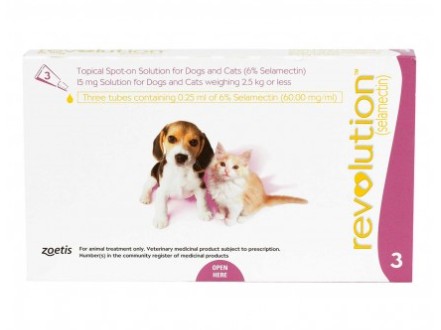

| ���{�����[�V���� �L�p | ���{�����[�V���� �q�L�p |

|---|---|

|

�̏d �F 2.6 �s �` 7.5 �s �� ���� 8�T��ȏ�

0.75ml �~ 3�{/�� �Z�����N�`�� 60mg/ml |

�̏d �F �` 2.5 �s �� ���� 6�T��ȏ�

0.25ml �~ 3�{/�� �Z�����N�`�� 60mg/ml |

| �X�g�����O�z�[���h �L�p | �X�g�����O�z�[���h �q�L�p |

|

�̏d �F 2.6 �s �` 7.5 �s �� ���� 8�T��ȏ�

0.75ml �~ 6�{/�� �Z�����N�`�� 60mg/ml |

�̏d �F �` 2.5 �s �� ���� 6�T��ȏ�

0.25ml �~ 6�{/�� �Z�����N�`�� 60mg/ml |

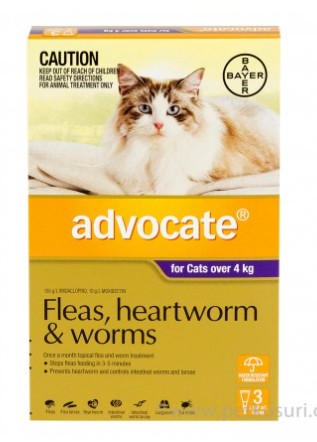

| �A�h�{�P�[�g 4�s�ȏ�̔L�p | �A�h�{�P�[�g �q�L 4�s�����̔L�p |

|

�̏d �F 4.0 �s �` �� ���� 9�T��ȏ�

0.8mL x 3�{/�� �{�i0.8mL�� �C�~�_�N���v���h 80mg �{���L�V�f�N�`�� 8mg/0.8ml |

�̏d �F �` 4.0 �s �� ���� 9�T��ȏ�

0.4mL x 3�{/�� �{�i0.4mL�� �C�~�_�N���v���h 40mg �{���L�V�f�N�`�� 4mg/0.4ml |

| �u���[�h���C�� �L�p 2.5�`7.5kg | �u���[�h���C�� �L�p 2.5kg���� |

|

�̏d �F 2.5 �s �` 7.5 �s �� ���� 8�T��ȏ�

0.9ml �~ 3�{/�� 1��L�������� �t�B�v���j�� 83.0mg �{�iS�j-���g�v���� 100.0mg �{�v���W�N�A���e�� 83.0 mg �{�G�v���m���N�`�� 4.0 mg |

�̏d �F �` 2.5 �s �� ���� 8�T��ȏ�

0.3ml �~ 3�{/�� 1��L�������� �t�B�v���j�� 83.0mg �{�iS�j-���g�v���� 100.0mg �{�v���W�N�A���e�� 83.0 mg �{�G�v���m���N�`�� 4.0 mg |

|

0.25ml�~3�{/�� |

0.5ml�~3�{/�� |

1ml�~3�{/�� |

�u���{�����[�V�����v�A�u�X�g�����O�z�[���h�v�A�u�A�h�{�P�[�g�v�̓t�B�����A�ȊO�Ƀm�~�⎨�_�j�A�Ƃ����������쏜���Ă����̂ŁA�I�[���C�������^�C�v�̖�ƌ����܂��ˁB+���Ń}�_�j�̋쏜���ł���u�X�g�����O�z�[���h�v���X�v���o�ꂵ�܂�����B

�u�u���[�h���C���v�̓}�_�j��𒎂��쏜�ł����̂ŁA����3�҂Ƃ͂܂����������������܂��B������̃t�B�����A����̂̓����ƊO���̊��ł��܂���B

�Q�l�����FPfizer�iZoetis�j���{�����[�V����6��

������������������ƁA�o�瓊�^���ꂽ�ǂ̂悤�ȍ�p�@���Ńt�B�����A���n�߂Ƃ�������쏜����̂�����������ɂȂ邩�Ǝv���܂��B