犬の外耳炎は放置すると怖い病気ですが、予防が可能な耳の病気です

「耳をよく掻く、耳を痒がる」

「耳が臭い」「耳が臭い」

「頭をよく振る、引っ掻く」

「しきりに首を掻いている」

「耳の中にかさぶた(瘡蓋)が出来ている」

「茶褐色の耳垢がべったりしている」

「耳垢が多い、耳垢がよく溜まる、耳垢が臭い」

「耳から悪臭がする」

「耳に触れると痛がる」

「頭を良く振っている」

「片方の耳を下にして頭を傾けている」

「犬を正面から見ると、片方の耳が下がっているように見える」

犬がこれらのような症状を見せると耳に異常があることがわかります。「しきりに首を掻いている」と書いてますが、なぜ首なの? と疑問に思われるでしょう。外耳炎とは関係なさそうですが、あるんです。

耳に違和感や痒みを覚えた犬が後肢で耳を掻こうとしても届かないことがありますから、どうしても首になってしまうのです。しょっちゅう首を掻いてるのに首やその周辺を調べてみても何もおかしなところが見つからない場合は耳の異常を疑ってみてくださいね。

上記した症状は外耳炎によるものなのですが、外耳炎とはその名の通り「外耳」に「炎症」が起きている状態で、外耳道が赤く腫れ(発赤、腫脹)、熱を持ち(熱感)、痛痒くなっています。

外耳道ってどこの部分を指すかご存知ですか?

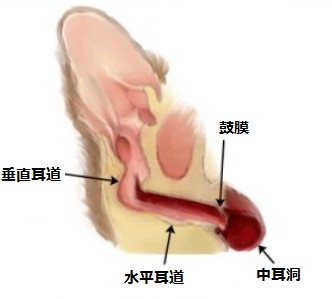

外耳道は耳の孔(耳の入口)から鼓膜までのことを指し、犬だとL字をしています。

耳垢が作られるのは耳垢腺(じこうせん)からなのですが、耳垢腺は外耳道にあるのです。

耳垢って汚らしくて余分なもののようにも思えますが、ちゃんと役割があり耳の中を自浄作用で綺麗にしてくれているのです。作られた耳垢は奥から外部に向かって送られ、外耳の外へ出ていくようになっているので上手くできていますよね。

人の外耳道は鼓膜までほぼ真っ直ぐな状態なのですが、犬の外耳道はL字型に曲がっているので耳垢が溜まりやすくなっています。耳の構造上、人は容易に耳掃除ができますが、犬は人のようにそう簡単にはいきません。

それでは、犬の外耳炎について話を進めましょう。

犬の外耳炎で見られる症状

外耳炎になると耳が炎症を起こし、ベトベトしたきつい臭いのする耳垢が溜まるようになります。

また、痛みや痒みも出てくるので、犬は後肢で頻繁に耳を掻いたり引っ掻いたり、頭を振ったりします。時には痛みのために犬が攻撃的になるので、しきりに耳を気にする犬を心配して耳を見ようとしても触らせてくれなくなることもあるんです。この炎症が慢性化すると、皮膚に厚み(肥厚)が出てきて外耳道が塞がれてしまいます。

外耳炎がひどくなると、炎症が耳の奥まで広がり中耳炎や内耳炎に至ることもあります。

炎症が奥に進めば進むほど治療が困難になってきます。

中耳炎・内耳炎になると耳から膿が出たり悪臭がより酷くなります。内耳がある奥深い箇所まで侵されると平衡感覚がおかしくなり、犬が同じ所をグルグルと回るなど旋回しだしたり、首が斜めに向いたままの斜頸になったりします。

こうなってしまう前に外耳炎を治してあげた方がいいと思いませんか?

犬の外耳炎の症状

犬が外耳炎になる原因

外耳炎の原因は様々で、細菌や真菌の異常繁殖や耳ダニの寄生の他、アトピー性皮膚炎や脂漏性皮膚炎(脂漏症;しろうしょう)などの全身性の皮膚病に併発して外耳炎が起こることもあります。

また、耳の中に入った異物や耳道内に形成された腫瘍によって外耳道が狭まったり、虫刺されによる痒みで犬が耳を掻くことで傷ついてしまい外耳炎になってしまうことがあります。

犬の耳の中をきれいにしてあげたいと思うその親心からの耳掃除が、結果として外耳炎を招いてしまうこともあるので難しいところですよね。これは耳掃除を頻繁にしたり、犬の耳をケアするには不適切な綿棒を使ったりといった誤ったやり方での耳掃除のことを意味していますよ。

外耳炎の原因となり得るもの

外耳炎に罹りやすい犬種

外耳炎は耳が垂れている犬に多く見られます。耳が垂れてているということで耳の孔(穴)が塞がれたようになり通気性が悪いからなんですね。耳の中に水が入った時などよりいっそう乾き難くなって耳の中が蒸れた状態になってしまいます。

その中でも特に耳の奥の方まで毛が生えている犬(シーズー、ヨークシャー・テリア、プードル、シュナウザー、コッカ―スパニエル、マルチーズなど)は要注意で、特にアメリカン・コッカー・スパニエルは症状が重くなりやすいです。

また、アレルギー性皮膚炎を起こしやすい犬(レトリバー、柴犬、シーズー、パグ、マルチーズ、シェットランド・シープドッグ、ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、フレンチ・ブルドッグなど)も外耳炎になりやすいので注意する必要があります。

外耳炎といっても皮膚病の一つです。アレルギーによって皮膚に炎症が起き、痒みや痛さで犬が耳を頻繁に掻いたりすることで皮膚が掻き壊れ、漿液(いわゆる“汁”)や血液の分泌で細菌群が繁殖してしまいます。

ところで、フケが多い犬も外耳炎になりやすいのですが、なぜでしょう? フケは犬の体表、人だと頭皮から出る剥がれた角質細胞を指すことが多いかと思いますが、皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)で古い角質が剥がれて垢(フケ)となりますよね。

耳垢は剥がれ落ちた外耳道内の皮膚と分泌腺(耳垢腺)が混ざったものですから、フケが多いということは外耳道の皮膚から出る垢も多いということがわかると思います。人のターンオーバーはだいたい28日ですが、犬や猫のターンオーバーは約20〜25日です。人と比べると少し早いですよね。それだけに出てくる垢の量も多く感じるのではないでしょうか。

フケが多い原因も、乾燥肌(アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎)、内分泌疾患(甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症;クッシング症候群)、皮脂の出過ぎ(脂漏症)、ビタミンA反応性皮膚症、細菌・真菌・寄生虫の感染など様々です。過剰な耳垢から追究できる病気の多さに驚きを隠せません。

上記の理由とは別に、プードル、フレンチ・ブルドッグ、パグなどの犬種が外耳炎になりやすい原因がありますが、それは耳にシワが多い、外耳道が狭いからなんです。犬の耳っの中って、犬種や大小問わずどれも同じは無いんですね。耳の中のヒダがくっきりしていて溝が深いとか、シワが多いなどいろいろです。

フレンチブルドッグは先天的に他の犬種より水平耳道が狭くなっています。アトピー性皮膚炎の好発犬種でもありますから、何らかのアレルギーによって耳道内が腫れ、狭い水平耳道が塞がってしまうことがよくあるので要注意です。

外耳炎に罹りやすい犬

・ 通気性が悪く湿気がこもりやすい

・ 外耳炎は皮膚病の一つである

・ 通気性が悪く湿気がこもりやすい

・ 耳垢も多く出やすい

・ 耳垢が外に出にくく溜まりやすい

外耳炎の治療と予防

外耳炎になったら洗浄剤を利用して耳道をきれいにするのと並行して、原因に応じた治療を行います。

治療方法は動物病院の獣医師によって違ってきますが、耳洗浄、投薬(抗生物質、ステロイド、免疫抑制剤、JAK阻害剤、消炎剤)、外用薬(点耳薬、軟膏)の使用、外科手術など外耳炎の程度や進行度によって変わってきます。外耳炎になる原因は様々ですから、その原因を取り除かないことには治りません。

耳ダニの寄生が原因なら駆除薬(ストロングホールド、レボリューション、アドボケート)を投与し、真菌や細菌が異常に増えてしまったことが原因なら抗生物質や抗真菌剤を使います。

また、アトピー性皮膚炎などの全身性の皮膚病が原因の場合はその治療を行います。

外耳炎は慢性化、再発しやすい病気なので根気よく治療を続けることが大切です。

残念なことに、外耳炎に万能な薬はありません。先にも書いたように外耳炎の原因は様々で、常に同じ原因で外耳炎を発症するわけではなく、発症した時期によって原因が違ってくることもあります。外耳炎は慢性化や再発しやすい疾患なので、悪化しないよう早期発見に努めることと丁寧な治療が求められます。

外耳炎の予防には耳の洗浄が効果的なんです。

外耳炎に罹って治療するよりも、外耳炎を予防する方が犬も辛くないですし、飼い主さんの負担も全然違います。常日頃から犬の耳の中をチェックをして、耳垢が溜まっていないか確認してあげましょう。

外耳炎は犬の耳のトラブルの中で一番多い病気と言われていますが、予防することが十分に可能な病気でもあるのです。2週間に1回程度の定期的な耳掃除をすることも大事ですが、ここが少々難しいところです。

綺麗にしようとするあまり思わず力が入って耳を強く擦ってしまったり、隅々までしっかりやってやろうと人用の綿棒で犬の耳掃除をすると、結果として犬の耳を傷つけたり耳垢を耳の奥へ押しやってしまうことがあります。塩梅が難しいんですよね。じゃあどうすればいいのでしょうか。

次は「犬の耳掃除・お手入れの仕方」のページをご参考ください。